聖石金業?

回覆 利金顫:https://judgment.jud...

哎呀呀 說不回文的又回文了,打臉:(

判決書我看了 ,感謝熱血網友找出來

只是我不解,詐騙者用投資聖石行騙

認真說 ,聖石名譽受損也是受害方,怎麼變詐騙方?這邏輯我不懂

受害者是把錢匯入,詐騙者的私人户頭

並不是匯入聖石的公司帳號

換名詞來說,我今天跟你說來投資種花電信吧

叫你把錢轉來我私人戶頭裡,然後我跑了

請問是我在詐騙,還是種花電信詐騙?

若有聖石詐騙的案件,歡迎貼出來

手上我目前還有2單沒到期

毀約賠點損失也要趕緊抽回來!

我前2年要投錢之前,也是查過

只是只有【疑似】並無【確定】

這2年到期回金也確實都有收到

但,再次要說:

我。不。保。證。他。一。定。不。會。倒!!

---下面是回覆另外一位網友的---

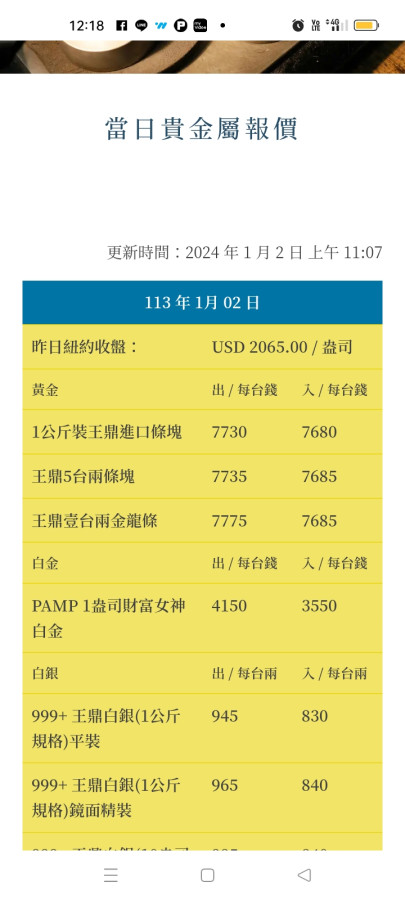

聖石以前沒有自己報價,報價跟著台銀報價走

2023年有弄一套自己的系統,但我6月時還沒看到

(我沒這麼會賺天天、月月的都有幾十萬可以投)

有興趣就找當地的聖石業務了解

想打假,也找當地的聖石業務了解

另外我自己的想法,沒6成的信任度就別打擾

直接當詐騙就行

好比

之前我在試著理解期貨、ETF、比特幣等等的投資

信任度一直沒過3成,就沒投資那些項目。

說句題外話,不管買車買房買保險還是投資

把錢轉到業務私人帳號,絕對是錯的

誰知道是不是真業務

就算是真業務 他捲走你的錢,公司說此人已離職,這屬業務個人行為 公司不負責任,嗯,走雙倍法律途徑 累上加累

回覆 利金顫:您這個帳號,2023年12月20日加入本...

這位哥 我是已經評估很久了。 不要再那邊亂帶風向。

您可以去查查如長線10年來看一個Decade,人家是開實體店面(北中南都有)在賣條塊的還有合格認證的,要進去看購買還得有VIP資格的。

請服用!漲點知識在出來混。

免責聲明: 投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,個人需負責自己的盈虧。

而這裡只是來討論交流的。

後續我不會再看也不回了,我等20年後乘涼退休了。

就讓這桶金兒子(還會自動無性繁殖)養我到死了。

回覆 JuC:大家好 剛加入論壇 ...

| 標題 | 銀行法第29條之1構成要件、立法意旨與個案法律適用 | ||

|---|---|---|---|

| 日期 | 2017-04-09 | 類別 | 刑事類 |

| 內文 | 最高法院104年度台上字第1號刑事判決要旨 銀行法第二十九條之一所定「以收受存款論」之行為,應以約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬為要件,至是否「顯不相當」,自應參酌當時之經濟及社會狀況,在客觀上是否較之一般債務之利息顯有特殊之超額者,以決定之。而所謂「較之『一般債務』之利息,顯有特殊之超額者」,應參酌銀行法第二十九條之一的立法目的,在於禁止「大量吸收社會資金,以遂行其收受存款之實」之行為,故在認定時是否有「特殊之超額」情形時,即應與當時一般合法銀行存款、債券市場等債務之利率相比較,蓋此等利率之金融機構等亦係對「不特定多數人」收受款項,若行為人所約定或給付之報酬,與此等合法銀行存款、債券市場等利率顯不相當時,即足以使一般投資人為追求超額之高利,棄金融監理機構監管之合法募集資金方法於不顧,而發生「大量吸收社會資金」、「危害金融經濟秩序」之結果。是以,認定約定或給付之報酬是否有「特殊超額」情形時,應與當時一般合法銀行存款、債券市場等債務之利率相比較,方符合上揭銀行法之立法意旨。至於所謂「民間借貸」利率,乃私人、家庭與企業彼此間發生的借貸行為,該利率高低,既係私人、家庭與企業等「特定人」間之約定,與上揭銀行法所規範對「不特定多數人收受款項或吸收資金」之「存款」或「準存款」行為,實屬迥異。是於此類案件中,認定是否與銀行法第二十九條之一所指「顯不相當」之要件,當不能與一般「民間借貸」債務之利息相較,作為認定是否有前揭「特殊超額」情形之依據。至適用刑法第三百四十四條重利罪之情形,係在於「特定人」間發生借貸行為時,保護借款人於「急迫、輕率或無經驗」之情形下,毋須被迫接受「與原本顯不相當之重利」之不平等契約,遭致財產上損害,其處罰對象係「放款」之人,規範目的在保護個人財產法益。故重利罪中有關借貸之利率有無「顯不相當」、「特殊超額」情形,自得參酌一般「民間借貸」之利率以為判斷。而銀行法第一百二十五條處罰規定,側重國家金融市場秩序之維護,處罰之對象則為「收受存款」之人,均與刑法重利罪之規定顯不相同。是銀行法第二十九條之一在立法時,雖有參酌刑法第三百四十四條重利罪「顯不相當」之用語,然其意旨應僅在於表明使用「顯不相當」之不確定法律概念而已。銀行法第二十九條之一與刑法第三百四十四條重利罪之規範意旨既有不同,在判斷約定或給付之報酬與本金是否「顯不相當」時,其間準據自然亦有不同,應予辨明。 銀行法第一百二十五條第一項後段規定之立法意旨,既在處罰行為人(包括單獨正犯及共同正犯)違法吸金之規模,則其所稱「犯罪所得」,在解釋上自應以行為人對外所吸收之全部資金、因犯罪取得之報酬及變得之物或財產上之利益為其範圍。而違法經營銀行業務所吸收之資金或存款,依法律及契約約定均須返還被害人,甚至尚應支付高額利息。若計算犯罪所得時,將已返還被害人之本金予以扣除,則其餘額即非原先違法吸金之全部金額,顯然無法反映其違法對外吸金之真正規模。況已返還被害人之本金若予扣除,而將來應返還被害人之本金則不予扣除,理論上亦有矛盾。若將已返還或將來應返還被害人之本金均予以扣除,有可能發生無犯罪所得之情形,自與上揭立法意旨有悖。從而被害人所投資之本金,不論事後已返還或將來應返還,既均屬行為人違法對外吸收之資金,於計算犯罪所得時,自應計入,而無扣除餘地。另共同正犯被吸收之資金,亦應列入其犯罪所得,不應扣除。葉○玲等人有投資上開投資案,及投資人有辦理退件者,上開已收獎金部分仍屬犯罪所得之一部,無須扣除。 銀行收受社會大眾鉅額存款業務,須受銀行法等相關法令之嚴格規範,以確保大眾存款之利益,倘一般公司甚至個人濫以借款、投資等名目而收取多數人之款項並約定給付一定利息,實際上乃經營專屬銀行之收受存款業務,將使銀行法相關法令之規範成為具文,金融秩序勢將紊亂,大眾資金無從保障,故而銀行法第二十九條第一項、第二十九條之一分別予以禁止及規範。上述規定屬有關社會投資大眾權益及金融秩序之相關金融法規,具有專業性,一般社會大眾非當然知曉各規定之法律名稱、條次及具體內容。 | ||